マグロの中で最も美味とされるが故に乱獲が進み、年間漁獲量は2.5万トン。マグロ類全体の1.4%しか漁獲されず、高価であるため「海のダイヤ」と称される。

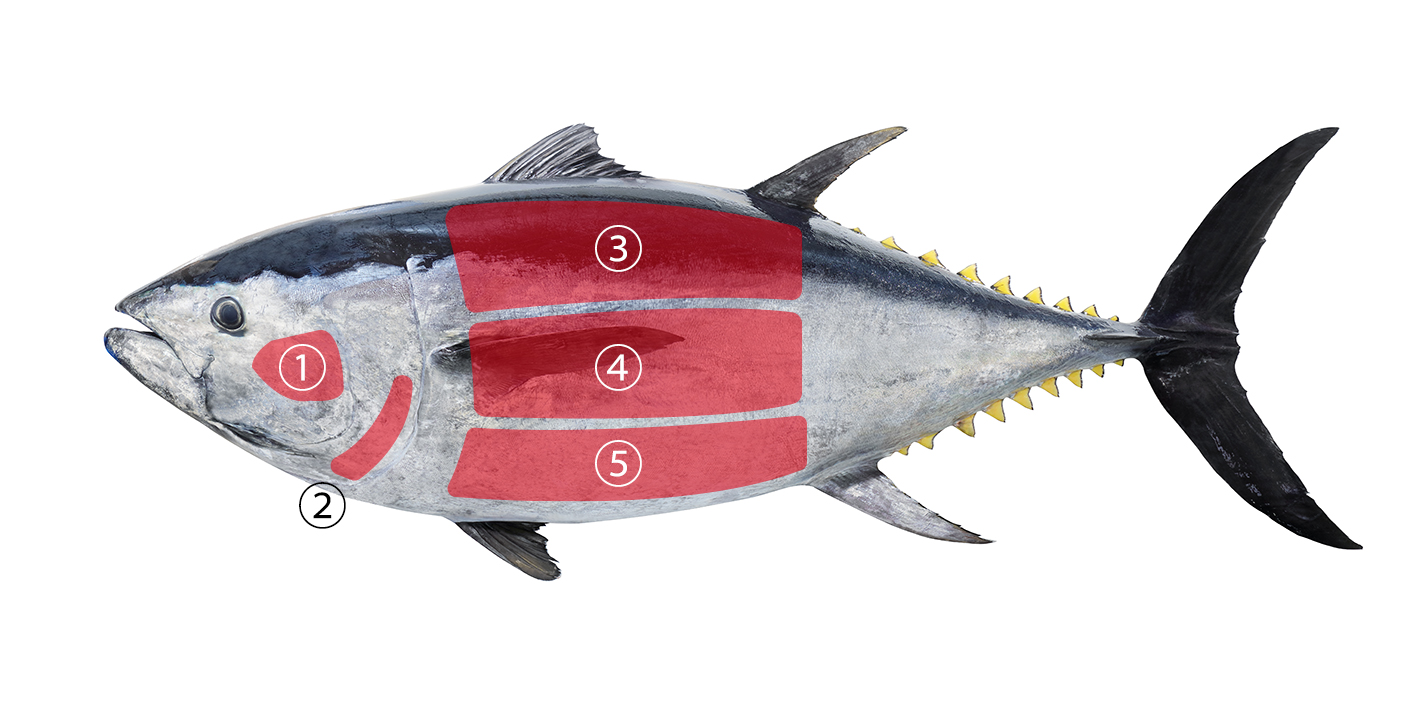

①ほほ肉:歯ごたえがありお肉のような食感とうまみ

②かま:焼くと甘い脂が魅力な希少部位

③大トロ:とろける脂身は甘味もあり絶品

④赤身:色鮮やかで豊かな深みのある味わい

⑤中トロ:上質な脂身と赤みの旨みが美味

魚種豆知識

マグロは、口を開けて泳ぐことによって新鮮な海水を鰓に送る。そのため、一生泳ぎ続け、マグロの巡航速度は60km/h、最高速度は160km/hと言われる。マグロ肉の赤色は牛肉と同じミオグロビンの色。サーモン肉の色はアスタキサンチン。DHAやEPAを豊富に含む。

生産現場の様子

種苗生産

クロマグロは水温が24℃以上に上がる7月から8月の夜間に産卵します。卵は直径1mmの無色透明の分離浮性卵※です。受精後30時間ほどで孵化し,全長は卵の円周と同じ3mmほどです。孵化して2日後から餌を食べ始め,30日後には5cmに育ちます。ここからは海上の生簀で飼育します。

クロマグロは水温が24℃以上に上がる7月から8月の夜間に産卵します。卵は直径1mmの無色透明の分離浮性卵※です。受精後30時間ほどで孵化し,全長は卵の円周と同じ3mmほどです。孵化して2日後から餌を食べ始め,30日後には5cmに育ちます。ここからは海上の生簀で飼育します。

※1粒ずつ分離して海水中に漂う卵

養成から取り上げ出荷

マグロを興奮した状態で取り上げると体温が急上昇して身が変質してしまうことがあります。そこで近畿大学では、できるだけ興奮させないように、電気針にエサの魚をつけて、食べさせます。そして、マグロが食いついたところで電気を流し、即殺して取り上げます。船上に揚げてからは、神経抜き・脱血・体温測定・内臓除去の作業を約3分以内に行い、氷水に浸けます。

養殖方法

今日では、主に人工種苗を直径30mの生簀に収容し、サバやアジなど冷凍魚を解凍して餌としています。成長は早く、1年後5kg、2年後20kg、3年後40kgに成長し、出荷されます。一日2回の給餌で自身の体重の3~5%のエサを食べますが、1kg体重を増やすのに13kgのエサが必要です。本日入荷のマグロの体重に13を掛けると、食べた餌の量が分かります。それはマグロが泳ぎ続けるために大きな運動エネルギーが必要だからです。また、超大型魚で常に泳いでいるために生簀の適正収容密度は3kg/㎥以下で、ブリの1/5しか飼育できないため、環境への負荷は小さいといえます。

養殖の歴史1970年 マグロ養殖技術開発に関する研究を開始。 1979年 串本浅海漁場で世界で初めて養殖生簀内で産卵し、その受精卵を人工ふ化させて稚魚の飼育に成功。 1994年 12年ぶりに産卵。この年初めて沖出しに成功。 2002年 世界で初めて完全養殖達成。 2004年 完全養殖マグロの初出荷。

| 1970年 | マグロ養殖技術開発に関する研究を開始。 |

|---|---|

| 1979年 | 串本浅海漁場で世界で初めて養殖生簀内で産卵し、その受精卵を人工ふ化させて稚魚の飼育に成功。 |

| 1994年 | 12年ぶりに産卵。この年初めて沖出しに成功。 |

| 2002年 | 世界で初めて完全養殖達成。 |

| 2004年 | 完全養殖マグロの初出荷。 |